La (brève) campagne pour le référendum grec aura achevé de faire tomber les derniers oripeaux de l’idée démocratique à l’occidentale. Et confirmé la dérive clairement totalitaire d’une élite dirigeante aux abois.

A-t-on jamais vu pareil déchaînement contre un gouvernement ayant décidé de consulter ses citoyens quant au chemin délicat qu’il entendait emprunter ?

- Intrusion grossière dans un processus démocratique avec des appels, que dis-je, des injonctions à voter oui de la part des autorités européennes :

« Un non des Grecs au référendum serait un non à l’Europe » (Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne).

- Menaces ouvertes de représailles en cas de vote contraire à ces injonctions, comme celle de Jeroen Djisselbloem, président de l’Eurogroupe, avertissant que toute négociation serait close si la Grèce vote “non”.

- Appel sans phare à un coup d’État : Martin Schultz, président du Parlement européen, ne vient-il pas d’exprimer son souhait de « voir la fin de l’ère Syriza en cas de victoire du “oui”aux réformes, pour qu’un gouvernement de technocrates puisse être formé » ?

- Mensonges éhontés pour appuyer des arguments comme cette déclaration du ministre français Sapin invoquant de prétendues interventions de pays jaloux des “largesses” accordées par le FMI à la Grèce (affirmations solennellement démenties par les intéressés, l’Argentine et le Brésil, ceux-là prenant au contraire fait et cause… pour le gouvernement Tsipras !).

- Pressions intérieures tout aussi brutales comme ce chantage révélé par Panagiotis Grigoriou sur son site Greek Crisis : en juin, des entreprises privées grecques n’ont payé que la moitié des salaires de leurs employés, en menaçant ces derniers de s’exposer à des licenciements massifs en cas de victoire du “non”.

La répression comme ultime méthode de gouvernement

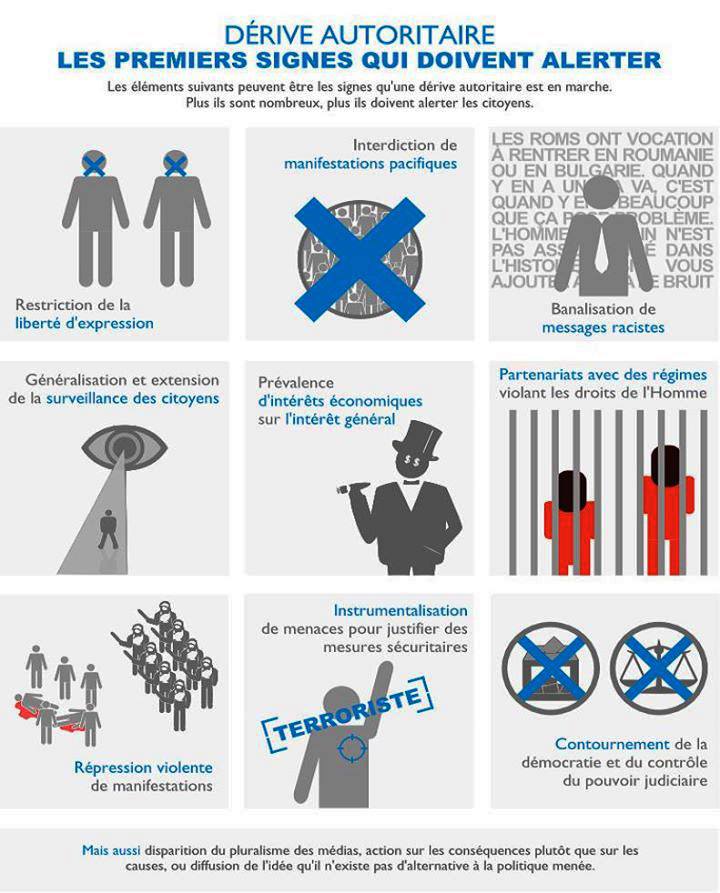

Mais ces dangereuses dérives ne se limitent pas au seul cas grec. Celui-ci n’est au contraire que le point d’achèvement de l’idée démocratique à l’occidentale. Car il faut avoir les yeux et l’esprit sérieusement crottés pour ne pas en avoir vu se multiplier les signes de plus en plus criants de la tentation totalitaire :

- La remise en cause sans complexe de tous les résultats électoraux “non conformes” : après le référendum français de juin 2005, les législatives grecques de janvier 2015 avaient déjà fait l’objet de ces remises en cause à peine voilées.

- La militarisation galopante de l’espace démocratique : non seulement en Ukraine et dans les ex-pays dits de l’Est, mais également sur toutes les Zad récalcitrantes et dans tous les quartiers “échauffés” (cf. l’équipement des Robocops policiers abondamment déployés par les autorités en poste).

- La multiplication des mesures répressives et liberticides : mises sur écoutes de tous les citoyens, limitation draconienne du droit de manifester comme en Espagne, répression féroce contre tous les lanceurs d’alerte tels Julian Assange ou Edward Snowden…

- L’assujettissement complet des moyens d’informations devenus purs instruments de propagande au service de la pensée unique, comme on a pu encore le vérifier avec la curée médiatique contre le référendum grec, tant dans les pays satellites européens qu’en Grèce même où TOUS les médias privés se sont faits les hérauts du “oui”.

Des ennemis

Cette fuite en avant totalitaire, qui ne prend même plus soin de se draper dans les oripeaux de l’apparence démocratique, illustre bien plus un désarroi qu’une position de force des dirigeants occidentaux. Ceux-là n’ont tout bonnement plus d’autres moyens, ni financiers, ni économiques, ni politiques, encore moins sociaux, d’assurer leur autorité auprès de leurs ouailles.

Pas d’autres moyens non plus, et c’est peut-être le plus important, de préserver les intérêts très privés de leurs commanditaires. Car là où les citoyens russes et chinois ont encore des chefs d’État, les populations occidentales n’ont plus depuis longtemps que les VRP appointés des lobbies de ces intérêts privés.

Dès lors, le spectacle démocratique n’a plus pour but que de valider le degré de soumission des majorités à leurs maîtres. Et l’effondrement de pratiquement tous les fondamentaux du système occidental néolibéral ne peut conduire qu’au chaos politique.

Le fossé est désormais définitif entre les citoyens et ceux qu’on ose plus appeler leurs “représentants”. Quel qu’en soit l’issue, le résultat du référendum grec témoignera vite de cette rupture irréductible. Car quoi qu’en dise Alexis Tsipras, une victoire du “non” n’infléchira en rien la position inflexible de la Troïka. D’adversaires politiques, ceux-là sont clairement devenus des ennemis.

http://www.politis.fr/Faillite-de-la-democratie,31711

–

–

“La crise grecque montre que le capitalisme n’est plus compatible avec la démocratie »

A la veille d’un référendum décisif sur l’avenir de la Grèce, Reporterre a cherché à comprendre cette crise qui ébranle l’Europe. Interview avec Geneviève Azam, économiste et chercheuse à l’Université Toulouse II, également porte-parole d’ATTAC. Entretien en video.

http://www.reporterre.net/La-crise-grecque-montre-que-le-capitalisme-n-est-plus-compatible-avec-la

–

Lire aussi:

Grèce : ce que signifie le “non” de 1940

|

Le 28 octobre 1940, le général Metaxas, dictateur grec, disait “non” à l’ultimatum de l’ambassadeur italien. Une date devenue fête nationale qui donne au “non” une valeur particulière en Grèce.

Le « non » a une signification particulière dans l’inconscient collectif grec. Ce « non » (όχι en grec moderne, prononcez « ochi ») rappelle immanquablement celui prononcé le 28 octobre 1940 par le dictateur grec Ioannis Metaxas, au pouvoir depuis 1936, à l’ambassadeur italien Emmanuele Grazzi. Un « non » qui fit entrer la Grèce dans une guerre terrible, mais redonna une fierté perdu à un peuple déchiré par la terrible défaite contre la Turquie en 1922.

La frustration du Duce

Ce « non » est d’abord le fruit d’une frustration. Celle de Benito Mussolini qui ne supportait pas de jouer les seconds rôles dans l’Europe qui a suivi la défaite de la France face à l’Allemagne en mai et juin 1940. Le Duce veut sa part de gâteau et ne se satisfait pas de l’occupation des Alpes Maritimes. Après avoir conquis l’Albanie en 1939, il lorgne sur la Grèce pour contrôler la Méditerranée orientale. Le 4 octobre 1940, il soumet son projet à Adolf Hitler qui le rejette. Le Führer nazi a déjà en tête son offensive prévue en mars contre l’URSS. Il doit arriver à Moscou avant l’hiver.

L’ultimatum du 28 octobre

Mais le Duce n’en fait qu’à sa tête, il met Berlin devant le fait accompli. Le 28 octobre à 3 heures du matin, Emmanuele Grazzi fait réveiller Ioannis Metaxas. Il lui demande alors de laisser la libre circulation aux troupes italiennes sur le territoire grec et de céder des points stratégiques. C’est alors que, dans son demi-sommeil, le dictateur répond spontanément d’un « non » qui va devenir le point de ralliement de tout un pays. Même les Communistes du KKE, pourchassés et déportés par Metaxas et liés en théorie par le pacte germano-soviétique, appellent à la résistance. Ce « non », explique le futur prix Nobel de Littérature Georges Séféris, cité par l’historien Olivier Delorme*, « signifiait que la Grèce allait livrer la guerre la plus difficile de son histoire, aux côtés de ceux qui attaqueraient les forces fascistes. »

Les Italiens repoussés

Le thème du « non » allait galvaniser la population et l’armée grecque. Les Italiens attaquent pourtant en force dès le 28 octobre, leur supériorité est incontestable. Le Duce s’attend à une promenade de santé. Mais la résistance grecque est acharnée et les Italiens font du surplace. En novembre, les troupes fascistes doivent entamer une retraite dans les montagnes de l’Epire poursuivis par les Grecs qui envahissent l’Albanie. Nul n’aurait parié sur un tel scénario. Le choc se répand jusqu’en France. A la frontière franco-italienne, raconte Olivier Delorme, les résistants français ont planté un panneau : « si vous voulez visiter l’Italie, engagez-vous dans l’armée grecque. » En mars 1941, une contre-offensive italienne échoue à nouveau lamentablement sur la résistance des troupes helléniques.

La conquête allemande

Les Grecs tiennent le front, mais leurs dirigeants hésitent à pousser l’avantage. Metaxas qui meurt en janvier 1941, son successeur Alexandros Koryzis et le roi Georges II sont plutôt germanophiles. Ils ne veulent pas rompre avec l’Allemagne et hésitent à faire de la Grèce un front allié contre l’Axe. Mais la résistance grecque pose un problème majeur à Adolf Hitler. Il ne peut lancer son offensive sur l’URSS avec un front ouvert dans les Balkans dont pourraiten profiter les Britanniques et qui pourrait prendre les forces de l’axe à revers. Pour attaquer la Russie, l’Allemagne a besoin de Balkans pacifiés. Il décide donc de mater lui-même la petite Grèce. Le 6 avril 1941, le pays est donc attaqué en même temps que la Yougoslavie. Malgré de beaux actes de bravoures, les Grecs ne peuvent résister à l’offensive allemande. Athènes est occupée le 27 avril, tandis que le gouvernement fuit vers la Crète qui résistera jusqu’au 1er juin.

Un « non » qui a sauvé l’Europe ?

En passant, on peut souligner l’importance du « non » dans l’histoire mondiale. La résistance grecque a contraint Adolf Hitler à changer ses plans d’invasion de l’URSS. L’opération « Barberousse » ne commence que le 22 juin. Trop tard, sans doute pour atteindre Moscou avant l’hiver. L’offensive patine fin 1941 et Moscou ne sera jamais prise. Le « non » grec a-t-il sauvé l’URSS et, finalement, permis la victoire alliée ? On peut le penser, même si, évidemment, ce n’est qu’un élément parmi d’autres.

Deuxième fête nationale, celle de l’unité

Occupée par les Bulgares, les Italiens et les Allemands, la Grèce entre immédiatement en résistance. Le « non » de 1940 reste dans les mémoires et demeure un point de ralliement d’une résistance très active mais aussi très divisée. Juste après la libération, le 28 octobre devient la deuxième fête nationale du pays, le « jour du non », après le 25 mars, date de la proclamation de l’indépendance. C’est une fête à laquelle les Grecs sont très attachés et qui commémore un moment rare d’unité nationale dans une histoire marquée par les divisions.

Le refus du diktat des grandes puissances

C’est aussi le souvenir d’un moment où le peuple grec a refusé les ordres des grandes puissances. Or, dans l’histoire grecque, ceci signifie beaucoup. Le pays a été sous la « protection » après son indépendance des Puissances européennes, puis de ses créanciers après les deux faillites de 1893 et 1932. En 1915, le conflit franco-allemand a provoqué le « grand schisme » au sein du pays entre les monarchistes pro-allemands et les libéraux d’Eleftherios Venizelos, pro-français. Après la seconde guerre mondiale et la guerre civile, la Grèce était sous la surveillance des Britanniques, puis des Etats-Unis qui « protégèrent » le coup d’Etat de 1967…

En 2015, le choix du « non » n’est pas un hasard.

Rien d’étonnant donc à ce que les dirigeants de Syriza ait choisi pour le référendum du 5 juillet une question à laquelle ils ont répondu « non. » Faire campagne pour le « non » est un avantage certain en Grèce. Du reste, face à l’offensive économique des créanciers, les partisans du rejet de leurs propositions peuvent aisément jouer sur l’esprit de résistance et de dignité nationale qu’inspire à chaque Grec le « non » de 1940.

* Pour plus de détails, llire le Tome 2 de l’Histoire de la Grèce et des Balkans d’Olivier Delorme aux éditions Folio-Gallimard.

http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/grece-ce-que-signifie-le-non-de-1940-489613.html

–

Aucun commentaire jusqu'à présent.