Traduit du néerlandais une interview de Ken Loach parue dans l’hebdomadaire flamand Knack du 17 décembre 2014.

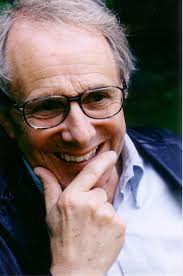

Ken Loach : Le Superman du réalisme social.

« Mes films sont tout au plus un bain chaud dans un climat glacé »

2014 devient-il l’année où Ken Loach présente son tout dernier film ? Le réalisateur britannique de Kes, Raining Stones, Sweet Sixteen et d’autres films engagés n’en est pas encore sorti. Mais une chose est sûre : aussi dans sa 78e année, le camarade Ken rayonne encore toujours de passion politique. « Le capitalisme humain est comme le monstre du Loch Ness : on en a déjà beaucoup parlé et écrit, mais personne ne l’a jamais vu. »

Par Dave Mestdach

Du café ou du thé ?, demande Ken Loach un peu maladroit mais de manière délicate quand il me fait entrer dans son bureau, une petite chambre de grenier d’une maison discrète de Soho. Autrefois c’était le quartier effervescent mal famé de Londres où les prostituées, les junks et des types peu recommandables dans de grandes gabardines se fourvoyaient la nuit dans les rues. Actuellement Soho est un quartier à la mode plein de librairies, de magasins de haute couture, de lingerie et des galeries. Un endroit qu’on n’associe pas d’office avec la dure réalité de la working class britannique : le milieu que Loach a décrit avec art et compassion depuis près d’un demi-siècle. Dans des films très appréciés comme Kes (1969), Family Life (1971), Raining Stones (1993), My Name is Joe (1998) et Sweet Sixteen (2002), par exemple.

« Nous sommes ici depuis 12 ans » dit Loach en souriant, quand je lui signale l’ironie. « Nous avons indiscutablement fait une affaire quand nous avons acheté ce bureau, car depuis, le quartier a été tout-à-fait restauré. C’est devenu chic. Maintenant, il n’y a plus que moi. » Cette déclaration, vous pouvez la prendre aussi bien avec une poignée et sinon avec une bonne pelle de sel. Quelque soit le nombre d’hommages que Loach a reçu la décennie écoulée – il a gagné la Palme d’Or à Cannes pour The Wind that Shakes the Barley (2006) et a encore reçu cette année l’Ours d’or d’honneur à Berlin pour toute sa carrière – il n’a jamais pratiqué l’exploitation artistique. Il est toujours resté fidèle à sa tradition de réalisme social britannique. Il n’a jamais cédé aux chants de sirène de Hollywood. Et il est toujours resté à la fois devant et derrière la caméra un socialiste jusqu’à la moelle des os.

Où et quand a commencé précisément votre engagement politique ?

Ken Loach : A l’univ. Je viens d’une famille ouvrière de Nuneaton, une petite ville de province dans le West Midlands. Là ne vivaient pas des gens riches, rien que des membres de la classe ouvrière et de la basse classe moyenne. En 1960, j’ai échoué à l’Université d’Oxford et là, soudain, j’ai été entouré par des étudiants qui avaient une voiture de sport rutilante et étaient habillés dans les costumes les plus chers. Pour le garçon de province naïf que j’étais, cela a été un choc de culture. Il semblait donc vraiment qu’il existait des gens qui possédaient incroyablement beaucoup d’argent dès leur naissance et qui étaient destinés à diriger le pays et qui se conduisaient comme si le pouvoir et le statut leur revenaient naturellement. Soudain le concept de « société de classes », dont, jusque là, je n’avais entendu parler qu’à l’école, est devenu très concret. Cela allait à l’encontre de toutes les valeurs que j’avais reçues à la maison, bien que nous n’ayons pas du tout été élevés politiquement. Apparemment, il ne fallait pas du tout travailler dur pour arriver à quelque chose dans la vie, il suffisait de naître dans la bonne famille. Cette injustice fondamentale m’a mis en colère. Quand plus tard je suis allé travailler pour le théâtre et la TV et que je suis entré en contact avec des écrivains de gauche comme Jim Allen, qui seulement alors m’ont vraiment donné une notion de la politique, je suis devenu encore plus fâché. Et ce n’est jamais passé ? (Il rit).

Vous étiez si fâché que vous n’avez même pas terminé vos études de droit à Oxford.

Ken Loach : Je voyais qu’il existait un fossé entre les pauvres et les riches, et je voulais y faire quelque chose. J’ai cru d’abord que je le pourrais comme avocat. Je pensais ; ne serait-ce pas formidable, en toge et avec une perruque aussi ridicule, de s’attaquer au système pour être une sorte de super héros juridique qui lutte contre la pauvreté et inégalité ? Jusqu’à ce que j’ai réalisé que c’était quelque chose d’aussi puéril que de vouloir être Spider-man, parce que comme avocat, il faut aussi collaborer à un système de classe.

Depuis lors, vous êtes resté radicalement de gauche. N’avez-vous jamais douté de vos visions politiques ?

Ken Loach : Naturellement que je discute certaines analyses. Mais l’idéologie de gauche est testée quotidiennement, et d’après moi aussi quotidiennement confirmée. Un plus un était déjà égal à deux à l’époque des anciens Grecs. Et aujourd’hui, c’est encore toujours comme cela. Seulement, les anciens Grecs comptaient avec des pierres. Aujourd’hui, nous comptons en dollars ou en actions. Les circonstances changent, mais le système et les principes restent les mêmes. Thatcher était après tout aussi une marxiste, disons une marxiste à l’envers. Elle comprenait l’intérêt du conflit de classes et elle a vidé de toute substance le pouvoir de la classe ouvrière pour servir les grandes industries. Même sa politique partait de visions socialistes et qui suis-je pour contredire Maggie – Dieu ait son âme ? (Il rit).

Quand elle est décédée en avril dernier vous avez occasionné une querelle en disant : « On doit sous-traiter son enterrement aux moins servis. C’est ce qu’elle aurait voulu. »

Ken Loach : C’est tout de même vrai ? Elle a démantelé et privatisé l’état britannique, envoyé des dizaines de milliers de gens dans la pauvreté et n’a fait qu’agrandir le fossé entre les pauvres et les riches. Comment peut-on alors ne pas voir ces choses en terme de classes sociales. Vous pouvez dire que la terminologie socialiste n’est plus up-to-date, mais la réalité le contredit. Le capital, le patronat, le prolétariat : ils sont encore toujours clairement définissables. Ce n’est pas parce que les pauvres n’ont plus l’apparence comme dans les Misérables, qu’ils n’existent plus.

Pourquoi alors n’y a-t-il pas plus de gens qui votent à gauche, sûrement dans des moments de crise comme maintenant ?

Ken Loach : Pour les mêmes raisons que les gens refusaient de croire que la terre était ronde. Par peur et par ignorance. Si on veut mettre les idées socialistes dans la pratique, il faut briser le statut-quo. Mais il se fait que le pouvoir se trouve chez ceux qui ont tout intérêt à maintenir le statut-quo. Aussi dans les médias. Le pouvoir dominant – les multinationales et les banques – ont dans les mains les émetteurs commerciaux mais aussi les émetteurs d’état. Ils sont dirigés par le gouvernement, qui y place ses propres petits hommes. Comme l’église et la noblesse monopolisaient le débat autrefois, le débat est monopolisé aujourd’hui par des magnats des médias de droite comme Rupert Murdoch. Ces derniers sont bien plus puissants et nuisibles que David Cameron et Co. Ils font croire 24h sur 24 aux gens que l’empereur a de nouveaux habits. Mais il suffit de faire un pas en arrière pour réaliser qu’on a fait de grands progrès en technologie, mais qu’il y a encore beaucoup de pauvreté, que nous contribuons à conduire la planète à la damnation et surtout : que cela pourrait aller autrement.

Citez quelque chose de concret.

Ken Loach : Une Europe où personne n’est obligé de quitter son pays pour pouvoir gagner sa tartine ? Ce n’est pas de la science-fiction. C’est possible d’un jour à l’autre, si dans tous les pays on égalise les avantages et les droits des travailleurs et qu’on s’assure qu’il y ait partout des syndicats forts. Mais cela, les politiciens européens n’en veulent pas parce qu’ils sont les marionnettes des grandes industries qui ont avantage à l’exploitation des travailleurs. L’un sert l’intérêt de l’autre, c’est la logique de fer du système capitaliste. C’est très difficile de briser ce cercle vicieux. Les plombiers polonais ne sont pas le problème. Le problème ce sont les politiciens qui prétendent que les plombiers polonais sont le problème et reçoivent tous les canaux médiatiques possibles pour propager leurs sottises populistes. Savez-vous, parfois j’espère qu’il y aura une invasion non terrestre. Je suis sûr que les petits bonhommes de Mars le saisiront après un quart d’heure et diront : c’est de la folie comment vous agissez. Le capitalisme ne fonctionne pas. La solidarité, oui.

En attendant cette invasion non terrestre, l’économiste français Thomas Piketty a réussi un bestseller inespéré cette année avec Le capital au 21e siècle. Apparemment il y a de plus en plus de gens intéressés dans les problèmes du capitalisme.

Ken Loach : C’est un signe plein d’espoir. Plus des gens se posent des questions critiques, plus on cherche des alternatives au système capitaliste. Je n’ai pas lu le livre de Piketty, mais si j’ai bien compris les recensions, il croit apparemment qu’un capitalisme humain, démocratique est possible, qu’on peut endiguer les excès sans toucher aux principes. C’est ce que prétend aussi Ed Milliband, le dirigeant du Labour. Mais ce capitalisme humain est comme le monstre du Loch Ness : on a déjà beaucoup parlé et écrit à son sujet, mais personne ne l’a jamais vu. » (Il rit) J’ai aussi l’impression que le succès de Piketty est dû en grande partie au fait qu’il s’adresse explicitement à la classe moyenne. Et pas à la classe travailleuse, comme les penseurs socialistes avant lui. Il met en garde que des moments sombres arrivent et qu’aussi les classes moyennes risquent de devenir les victimes du capitalisme excessif. Pour les pauvres et les travailleurs ce n’a jamais été autrement.

Vous dites que la droite a le monopole des médias, mais comme réalisateur de gauche, vous avez toujours été largement présent ?

Ken Loach : Je prends les occasions qui me sont offertes, comme tant de peintres, d’écrivains et de réalisateurs. Le capitalisme se présente comme démocratique et pluraliste, soi-disant tout le monde a des occasions et peut élever sa voix. Mais cela reste un contre cent. Je suis content que je participe depuis si longtemps, mais mes films ne sont pas présentés dans les méga-cinémas et paraissent rarement à la TV. J’ai aussi été boycotté pendant des années.

Comment cela ?

Ken Loach : Entre les années 1977 et 1988 je n’ai pas pu faire un seul film. C’était de toute façon une triste période pour le cinéma britannique. Il n’y avait presque pas de films de fiction qui étaient tournés parce que tous les studios et les producteurs étaient en faillite. On avait encore seulement des comédies et de la softporno, et je ne concevais pas de la softporno socialiste. Le système m’aurait castré. (il rit) Quand Thatcher est arrivée au pouvoir à la fin des années 1970, c’était tout-à-fait une catastrophe. J’ai fait alors une série de documentaires TV entre autres sur les grèves des mines, mais ils ont tous été mis au ban. Pratiquement personne n’a vu ces documentaires. J’ai fait alors aussi une pièce de théâtre : Perdition, sur le rôle fâcheux que des dirigeants sionistes déterminés ont joué pendant la poursuite des Juifs. Cela aussi a été interdit. Une campagne de diffamation a été lancée contre moi et certains journaux ont prétendu que j’étais un antisémite et que je niais l’holocauste, ce qui était évidement insensé. Cela a été la période la plus sombre de ma vie. Je pensais : mon histoire est finie.

Comment avez-vous traversé cette période ?

Ken Loach : En tournant du commercial. J’en étais fort dégoûté, mais j’avais une famille à entretenir et c’était mon unique source de revenus. Heureusement, j’étais le plus mauvais régisseur de publicité du monde. (il rit) Notamment, je ne croyais pas en ce que je devais vendre. J’ai tenu le coup un an ou trois et puis est venu me sauver David Putman, un producteur britannique qui autrefois était à la tête de Columbia Pictures. Il me connaissait encore d’avant et il m’a demandé si je n’étais pas intéressé par un film sur « Les Troubles » en Irlande du Nord. C’est devenu Hidden Agenda (1990), qui a été un succès, et après cela j’ai pu faire Riff-Raff (1991) et j’étais reparti.

N’avez-vous jamais eu la tentation de faire quand même un film commercial, pour attaquer le système de l’intérieur comme il est ?

Ken Loach : Il y en a qui en sont capables, mais pas moi. J’ai reçu des offres, même d’Amérique. Un comique britannique, Alexei Sayle, a fait autrefois une parodie spirituelle sur moi. J’étais soi-disant parti à Hollywood et j’y avais tourné un nouveau film Superman. Mais alors dans mon style typique, avec un Superman qui était mineur et avait été licencié. (il rit) . Le point est : je ne travaille jamais avec des stars et je suis toujours resté fidèle à la tradition du réalisme social. Je ne sais rien faire d’autre. Quand on met en scène une star célèbre, cela devient immédiatement un film sur une star célèbre. La forme modifie le contenu. Les Dardennes ont fait un bon film avec Deux jours, une nuit avec la star célèbre Marion Cotillard, une actrice excellente et honnête. Mais ce qui marche pour les Dardennes, ne marche pas nécessairement pour cette raison pour moi.

N’auriez-vous pas pu atteindre plus comme politicien que comme réalisateur ?

Ken Loach : Plusieurs partis m’ont fait des demandes, mais la politique n’est rien pour moi. J’ai été membre pendant des années du Labour, mais j’en suis sorti dans les années 1990, quand, sous Tony Blair, ils ont vendu leurs idéaux et sont devenus les entrepreneurs du Parti conservateur. Je me rends compte que je n’ai pas déclenché de révolutions. Des films ne peuvent pas changer le monde, ils ont tout au plus un effet temporel et superficiel et ne sont pas plus qu’un un bain chaud dans un climat glacé. Un de mes tout premiers films TV, Cathy Come Home de 1966, traitait d’un jeune couple divorcé devenu sans abri, qui était alors un phénomène nouveau et vierge. A cette époque, seule la mère avec enfants recevait de l’administration un logement social. Les pères n’avaient qu’à se débrouiller. Après que le film ait été montré à la BBC, il y a eu tellement de réactions que le Parlement a approuvé une mesure par laquelle les pères pouvaient recevoir temporairement un toit sur leur tête. J’en suis encore fier, mais entretemps, on est 50 ans plus tard et il y a plus de sans-abris que jamais.

N’êtes-vous donc jamais découragé ? Qu’est-ce qui entretient votre passion et votre croyance en un monde plus juste ?

Ken Loach : Les gens que je rencontre quotidiennement, des gens qui sont engagés et luttent pour quelque chose. Dans une marche de protestation contre la démolition d’un hôpital, ou pour le maintien de l’ouverture d’une bibliothèque par exemple, ou pendant une grève. C’est ce qui m’inspire. Me fait continuer. De plus : si on veut faire un bon film, il faut créer une monde crédible et pour pouvoir le faire, il faut analyser ce qui se passe dans le monde réel et en tirer les conclusions. Dans ce sens, faire des films est toujours politique. Par définition, même Transformers est politique. La politique pro-américaine bête et conservatrice de droite, il est vrai, mais tout de même.

Vous avez admis précédemment que Jimmy’s Hall, un film biographique sur le communiste irlandais, serait peut-être bien votre dernier film, Est-ce que vous vous y tenez ou retardez-vous encore un peu votre pension ?

Ken Loach : On doit tout de même tous travailler plus longtemps ? (il rit) Je ne le sais pas. Je n’ai pas de plans concrets, mais j’espère tranquillement encore tourner un petit film de fiction ou un documentaire. Jimmy’s Hall a été une entreprise pénible, un film à costumes avec quelques scènes de masse. Avec Land of Freedom (1995) et The wind that Shakes the Barley, au niveau de la production, c’est peut-être le plus grand film que j’ai jamais, tourné, et cela m’a été plus difficile que je le pensais. Ma vue diminue le dernier temps et aussi mes os ne veulent pas toujours fonctionner. Je crains que le militant devra apprendre à écouter son corps.

Vous appartenez, avec Mike Leigh et Stephen Frears a une forte génération de réalisateurs britanniques soucieux du social. Mais vous avez bien dépassé tous les trois la septantaine. Ressentez vous un lien avec des réalisateurs plus jeunes comme Clio Barnard (The selfish Geant) et Andrea Arnold (Fish Tank, Wuthering Heights) qui n’ont pas peur non plus de traiter des thèmes sociaux et politiques ?

Ken Loach : Bien sûr, il y a de jeunes et bons réalisateurs. Mon impression est qu’ils voient la politique autrement. Quand j’ai grandi dans les années 40 et 50, il y avait plus de respect pour la théorie politique. Quelque chose comme une idéologie politique existait. On lisait des livres là-dessus, on les discutait et on s’absorbait dans une vision du monde déterminée. Je remarque que cela a disparu. De jeunes artistes et des militants veulent sauver les baleines, des bibliothèques pour tout le monde et des droits pour les travailleurs, mais il leur manque une analyse politique qui relie toutes ces choses. Mais bon, c’est une autre génération dans un autre temps. Je ne veux pas être un vieux rabâcheur. Je suis content que des jeunes soient engagés. Et Clio Barnard et Andrea Arnold et d’autres font de bons films qui osent être politiques. En ce qui concerne cela, je vois l’avenir avec beaucoup d’espoir.

Après votre carrière de réalisateur, vous pouvez encore toujours vous consacrer à votre club de football favori Bath FC dont vous êtes président d’honneur, ou est-ce que je me trompe ?

Je suis même actionnaire, mais ne craignez rien : je ne suis pas un Roman Abramovic local (le superriche propriétaire russe de Chelsea FC). Tous les supporters sont actionnaires et c’est comme ce que cela doit être. Encore un signe que de plus en plus de gens en ont marre du capitalisme, est ce qu’on appelle le punk football : ce sont des équipes de supporters qui s’opposent au fait que leur club soit acheté par des entrepreneurs riches. Des milliers de supporters de Manchester United ont crée de cette façon FC United of Manchester comme alternative. Ce club joue maintenant pour dix mille spectateurs en 6e classe. Chaque supporter apporte une contribution que ce soit 10 ou 1.000 livres – et tout le monde reçoit une voix. Ils ont maintenant construit leur propre stade et à côté de cela on a crée une garde d’enfants, des activités extrascolaires, des fêtes de quartier et quoi encore. Si la gouvernance n’observe pas ces tâches sociales, les gens le font au besoin eux-mêmes. Ainsi, vous le voyez : il y a des alternatives. La solidarité fonctionne. On doit seulement convaincre les gens et les réunir.

Aucun commentaire jusqu'à présent.