L’expression «vivre ensemble» fait désormais partie de la novlangue politique qui contribue à orienter notre perception du réel depuis plusieurs décennies. Des politiques publiques promeuvent ce «vivre ensemble» des structures sociales la revendiquent comme valeur, etc.

Loin d’être neutre, cette expression favorise la construction d’un pseudo-problème jugé important et tend à inverser l’ordre des causes et des conséquences à propos de la dégradation de la vie quotidienne des habitants des quartiers populaires.

La désignation-imposition du problème

S’il faut promouvoir le « vivre ensemble » c’est que celui-ci serait menacé. L’expression appelle donc un implicite rapidement explicité par le « sens commun » diffusé par les discours politiques et médiatiques dominants : le « communautarisme ». Le « vivre ensemble » idéalisé du passé serait aujourd’hui mis en péril par des comportements communautaristes, lesquels seraient la caractéristique des citoyens issus de l’immigration postcoloniale. L’expression « vivre ensemble » s’est ainsi imposée en même temps que la solution proposée : « la mixité sociale ». La société et surtout les quartiers populaires, dit-on, souffriraient d’un manque de « mixité sociale », comme si elle avait un jour existé.

Tout est erroné dans ce diagnostic : le discours sur le passé, celui sur le présent et la solution proposée. Concernant le passé, nous avons toujours connu une répartition sociale de l’espace. Tout au plus sommes-nous passés d’une répartition verticale des classes sociales, – les pauvres habitant les caves et les greniers -, à une répartition horizontale caractérisées par l’existence de zones socialement déterminées et assignées. A proprement parler, les différentes classes sociales n’ont jamais vécu conformément à ce « vivre ensemble » aujourd’hui tant vanté. Si « communautarisme » il y a, c’est celui des nantis et il faudrait l’étudier plus avant en mettant en évidence les multiples stratégies destinées à le garantir et à le pérenniser.

Mais le discours sur la « mixité sociale » cache fréquemment une approche qui n’ose pas s’avouer et s’afficher comme telle : celle de la « mixité ethnique ». Les espaces identifiés comme souffrant d’un déficit de « mixité » et de « vivre ensemble » sont les quartiers populaires dans lesquels habitent massivement nos concitoyens noirs et arabes. Or sur le plan de la « mixité ethnique » le passé n’est guère plus enviable. La période qui a précédé l’entrée des familles issues de la colonisation dans les quartiers populaires et les HLM n’était pas caractérisée par le « vivre ensemble » mais par les camps, les bidonvilles et les marchands de sommeil.

Zones sensibles et zones insensibles

Le discours idéalisé sur le « vivre ensemble » du passé permet d’accréditer l’idée d’une « crise du vivre ensemble » nécessitant une mobilisation collective. Dès lors, l’imputation causale est déterminée par des approches culturalistes qui sont aujourd’hui dominantes. Les familles « allogènes » auraient tendance à se regrouper par culture et origine. De là un « repli communautaire » jugé nuisible au « vivre ensemble ». De telles hypothèses font écran à l’analyse adéquate des problèmes rencontrés par les habitants des quartiers populaires. Ces problèmes sont liés à trois processus étudiés dans d’autres écrits : processus de paupérisation massive, de précarisation généralisée et de discriminations raciales touchant tous les biens rares (logement, emploi, formation, etc.). Le discours consensuel du « vivre ensemble » masque ainsi la réalité des inégalités croissantes qui détruisent la vie des classes populaires en général et celle de leur composante issue de l’immigration postcoloniale en particulier.

En réalité les habitants des quartiers populaires vivent d’ores et déjà ensemble en dépit de leurs conditions matérielles d’existence. C’est même dans ces quartiers que l’on trouve les initiatives de solidarité les plus développées, les liens sociaux de proximité les plus vivants, les collectifs de citoyens les plus dynamiques. Comme le disait un jeune lors d’une de mes conférences dans un quartier populaire de la région parisienne : « Nous on est sensible dans les « zones sensibles », alors que les insensibles vivent dans des zones insensibles ».

Changer les personnes ou changer le système social inégalitaire

Comme le terme « intégration », l’expression « vivre ensemble » porte logiquement avec elle une orientation de l’action publique souhaitable. En l’espèce, il s’agit de proposer une solution dont l’objectif est de modifier les comportements des personnes visées sans jamais s’attaquer au système inégalitaire dans lequel elles vivent. De là l’occultation des conflits d’intérêts (entre bailleurs et locataires, politiques municipales et habitants, politique nationale de l’emploi et classes populaires, etc.) au profit d’un discours consensuel sur les « bons comportements » supposés favoriser le « vivre ensemble ». Nous ne sommes pas très éloignés d’une « mission civilisatrice » désormais dirigée vers les quartiers populaires et leurs habitants.

Une telle approche nie le fait qu’il n’existe pas de modalité unique d’un « vivre ensemble ». Nous ne rappellerons jamais assez qu’une partie des esclaves vivaient « avec » leurs maîtres, mais dans une structure pyramidale inégalitaire, oppressive et criminelle. La notion consensuelle et compassionnelle du « vivre ensemble » masque ainsi la question sociale et celle des inégalités. De plus, elle vise à faire en sorte que les dominés intériorisent la responsabilité de leur situation et s’adaptent à celle-ci plutôt que de contester les mécanismes qui les assignent à une position subalterne.

Said Bouamama

Sociologue et militant du Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires.

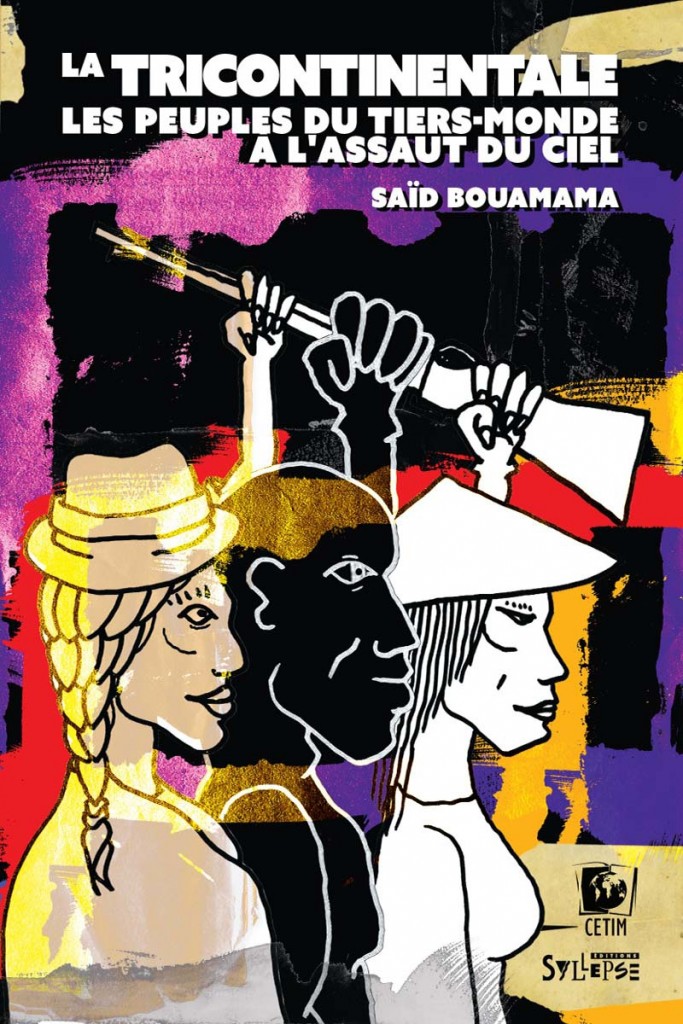

Dernier ouvrage paru : La Tricontinentale : les peuples du Tiers-monde à l’assaut du ciel, Syllepse, 2016.

Aucun commentaire jusqu'à présent.